종말론적 프레임이 문제 해결에서 멀어지게 만든다… ‘멈춰야 한다’에서 ‘시작해야 한다’로 프레임을 바꿔라

“이러다가는 다 죽어. 제발 그만해.”

드라마 ‘오징어 게임’에서 오일남의 대사 가운데 일부다. 11월9일 한국언론진흥재단이 마련한 ‘KPF 저널리즘 컨퍼런스’ 기조 강연에서 이화여대 석좌교수 최재천은 오일남의 대사를 인용하면서 “시간이 얼마 남지 않았다”고 강조했다.

“연못에 물벼룩이 있는데 한 번 분열할 때마다 두 배가 된다고 가정해 봅시다. 1분 마다 두 배씩 늘어 어느 새 연못의 절반이 찼습니다. 최재천 같은 물벼룩이 나서서 ‘이러다 다 죽는다’고 했더니, 다른 물벼룩들이 ‘아직 이렇게 공간이 많은데 뭐가 문제냐’고 합니다. 멸망의 순간이 1분 밖에 안 남았는데 ‘기술자들이 새로운 기술을 만들어 줄 거다’ 이런 타령을 하고 있습니다. 내일 멸망이 닥친다고 해도 이상할 게 없는 상황인데 말이죠.”

최재천은 “기후 변화 회의론자들에게는 빼도박도 못할 증거를 보여줘도 말이 안 통한다”면서 “그래서 언론의 역할이 중요하고 비유의 힘이 필요하다”고 강조했다.

한국일보 기자 신혜정은 이날 토론회에서 “독자들은 양질의 기사가 없다고 하고 기자들은 써도 안 읽는다고 하는데, 눈에 잘 띄지 않아서일 수도 있다”면서 “사람들이 생각하는 좋은 기사와 언론이 선호하는 방식과 다르기 때문일 수도 있다”고 기후 변화 보도의 어려움을 털어놓았다. “이태원 참사 같은 큰 사건이 터지면 기후 이슈가 뒤로 밀리는 경우가 많은데 기후 이슈가 정치, 경제, 사회 이슈보다 덜 시급하다고 생각할 수도 있고 실제로 당장 나가야 하는 게 아닌 것도 맞다”고도 말했다.

기후 위기 보도, 우선 순위에서 밀린다.

한국언론진흥재단이 10대 후반부터 60대까지 한국 국민 2000명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 84.7%가 “기후 위기의 심각성을 인지하고 있다”고 답변했고 67.8%는 “언론의 기후 보도에 문제가 있다”고 답변했다. 기후변화로 인한 부정적 결과와 피해의 심각성은 잘 다루는 편이지만(63.4%), 제도적·정책적 해결 방안 등은 잘 다루지 못하는 편(67.1%)이라는 답변도 눈길을 끌었다.

신혜정은 “독자들은 기후 변화의 해결책을 듣고 싶어한다”면서도 “기후 변화는 선과 악이 구분되지 않고 단일한 책임자가 있는 것도 아니고 기자들이 흔히 하는 말로 야마가 뾰족하지 않은 경우가 많다”고 말했다. “책임자를 찾기 보다는 더 나은 해결책이 뭔가를 찾아야 한다”는 이야기다.

기후 변화 저널리즘의 문제는 단순히 기사가 부족하거나 취재 인력이 부족해서라기 보다는 기사가 실질적인 영향력을 갖지 못하기 때문에 발생한다. 언론사가 의제 설정을 주도할 수도 있겠지만 열독률을 끌어올리지 못하면 장기적으로 편집의 우선 순위에서 뒤처지게 될 가능성이 크다는 게 현장 기자들의 하소연이었다.

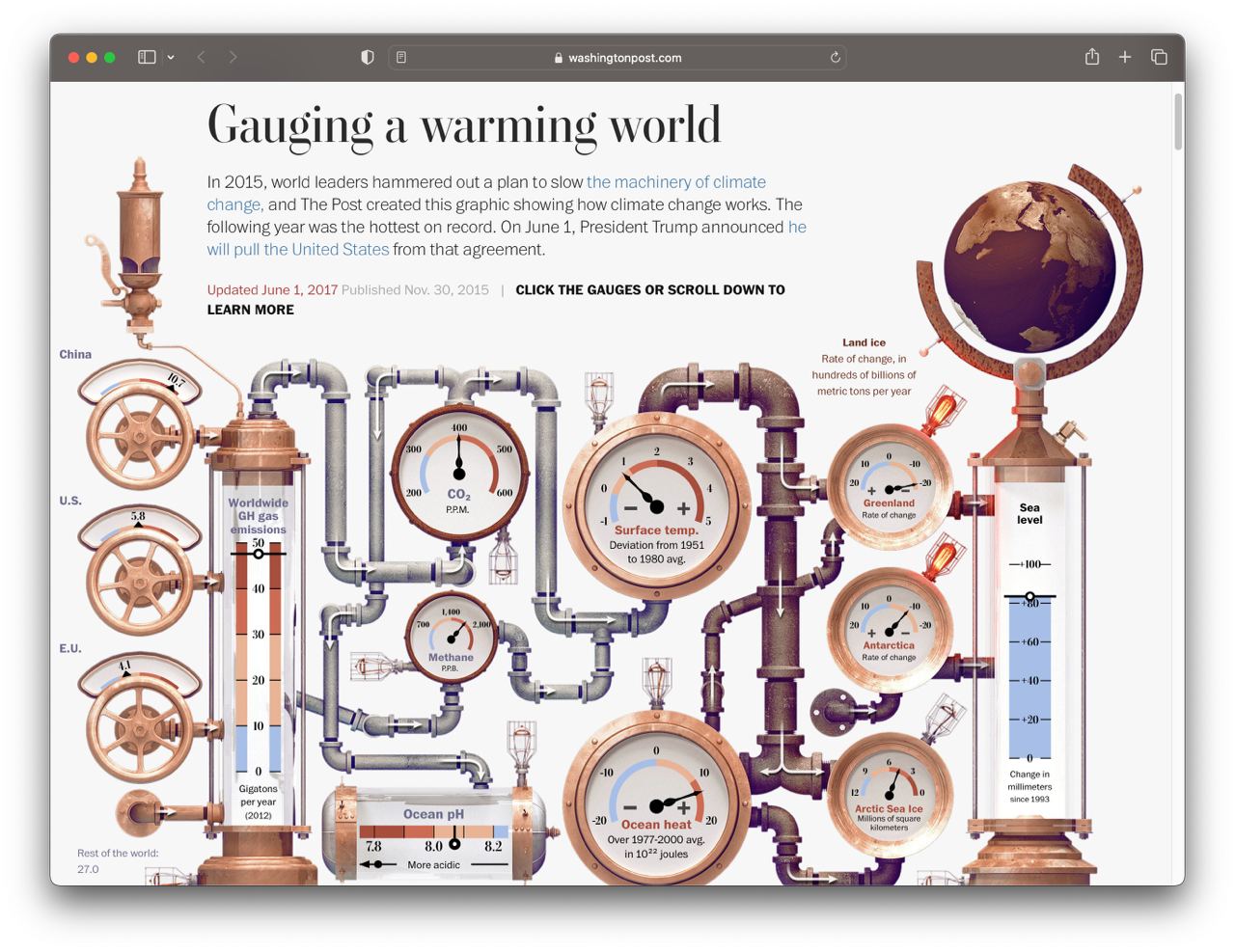

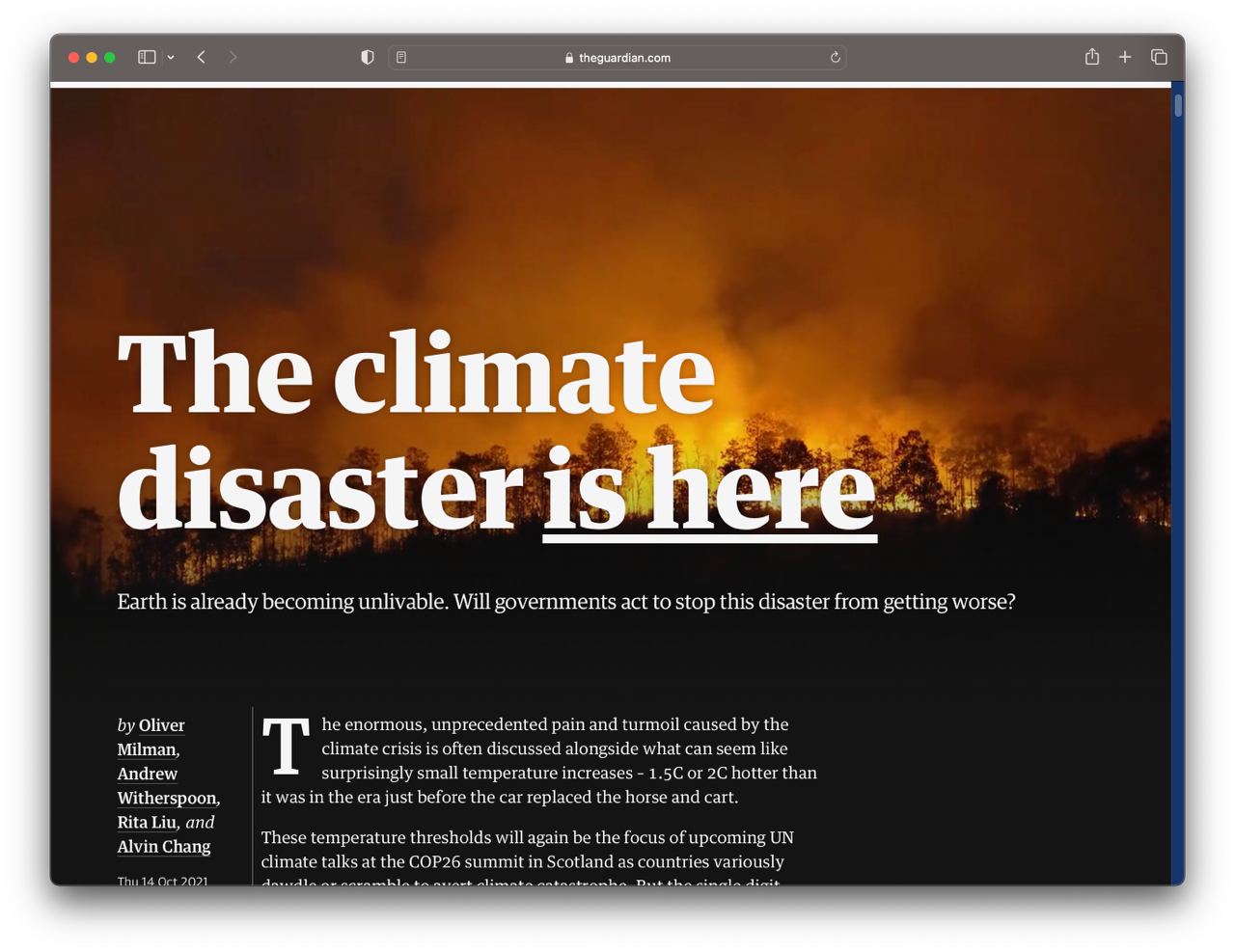

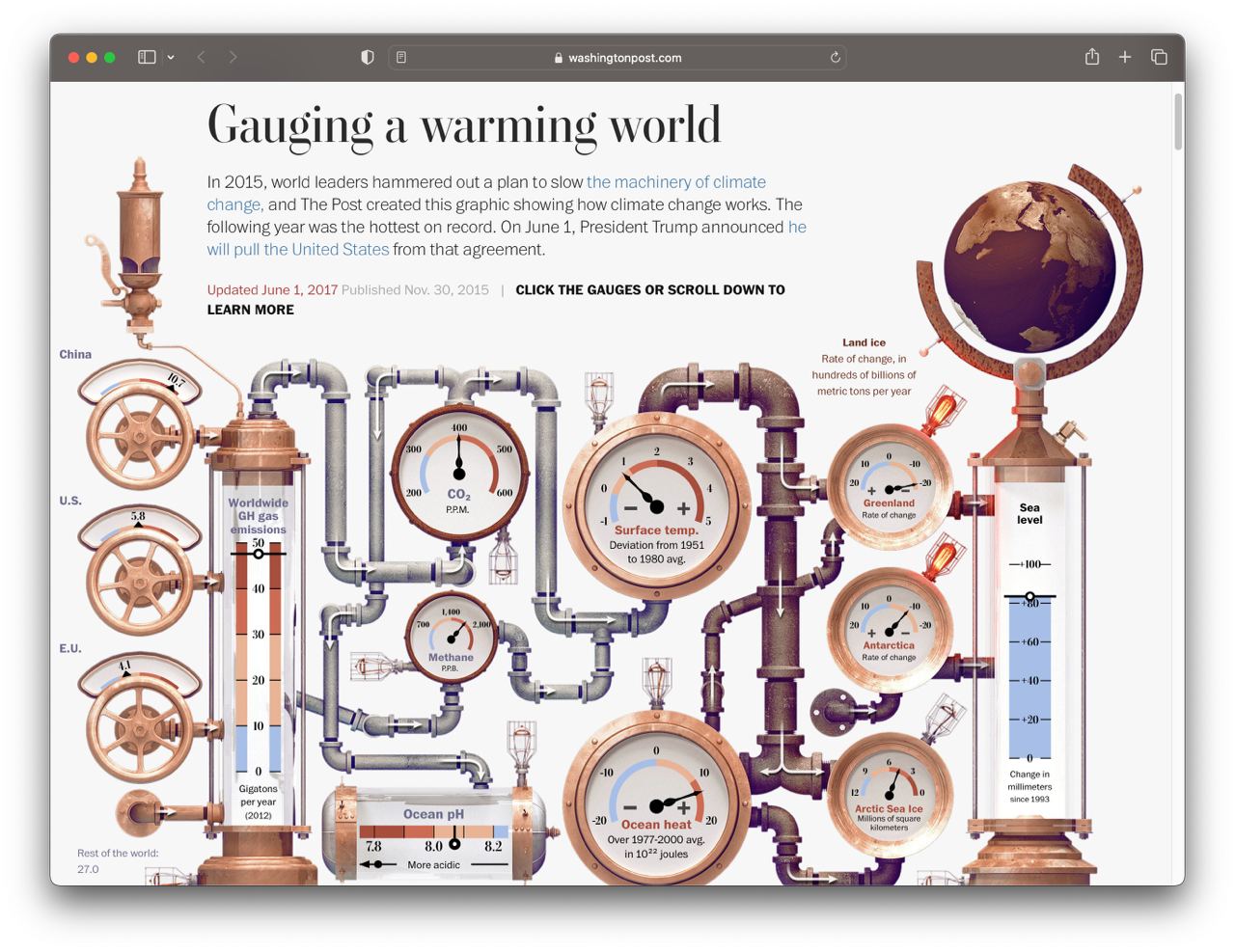

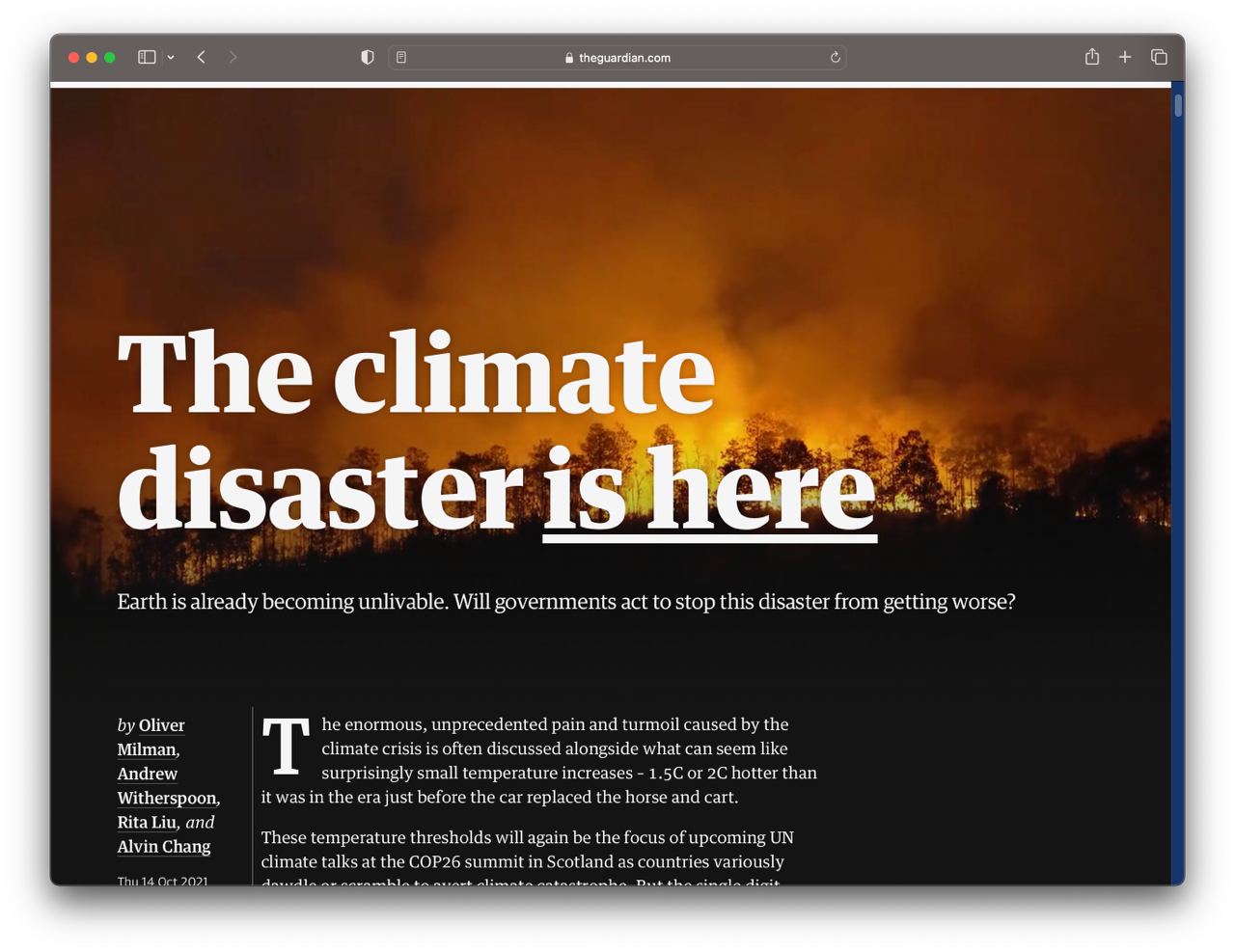

한국언론진흥재단 연구원 진민정은 결국 뉴스룸의 우선 순위의 문제라고 지적했다. 프랑스의 AFP는 2019년 기후 변화를 뉴스룸의 우선 순위로 정하고 ‘지구의 미래(The Future of The Plenet)’ 서비스를 시작했다. 영국의 가디언은 2030년까지 탄소 중립을 달성하겠다고 선언하고 화석 연료를 채굴하는 기업의 광고를 싣지 않겠다고 약속했다. ‘컬럼비아 저널리즘 리뷰(Columbia Journalism Review)’는 “탁월한 기후 변화 보도가 지금까지 가디언에서 나왔다”면서 “가디언은 세계적 문제인 기후 변화의 과학적, 정치적, 경제적, 그리고 보건상의 측면을 강력하고 명확하게 보도하고 있다”고 평가하기도 했다. BBC는 ‘퓨처 플래닛(Future Planet)’이라는 버티컬 섹션을 두고 솔루션 저널리즘 시리즈를 연재하고 있다. 미국에서도 2010년대 후반까지 기후 침묵(climate silence)이라고 부를 정도로 기후 변화에 대한 관심이 부족했지만 비영리 언론사 중심으로 기후 변화를 다루는 보도 늘어나면서 2020년대 들어 뉴욕타임스와 워싱턴포스트, 월스트리트저널 등에서 기후 변화 섹션을 마련하고 전담 기자를 두는 등 전면적인 변화가 시작됐다.

반복된 문제, 새롭지 않다고?

옥스포드 기후 저널리즘 네트워크(Oxford Climate Journalism Network) 공동 설립자 볼프강 블라우(Wolfgang Blau)은 위스콘신대학교 언론윤리센터와 인터뷰에서 “기후 담당 기자들과 이야기해 보면 기후 변화 보다 더 중요한 다른 주제가 있다는 말을 자주 듣는다고 한다”면서 “데스크들은 황금 시간대에 예정된 기사를 출고하지 않기로 결정하는 경우가 많다”고 말했다.

“데스크들은 새로운 게 뉴스라고 생각하는 경향이 있죠. 기후 변화는 이미 새롭지 않다고 생각하고요. 기후 변화 이슈는 지난해에도 있었고 내년에도 여전히 남아있을 텐데 왜 굳이 오늘 그 이야기를 써야 하느냐고 묻습니다. 그래서 흔히 기상 이변을 더 중요하게 다루기도 합니다. 당장 그 언론사가 있는 지역의 홍수 피해가 몇 년 뒤에 닥칠지 모르는 기후 재난 보다 더 심각하게 다뤄지죠. 기상 이변은 단순하지만 기후 변화는 인과 관계가 복잡하죠. 남극에서 커다란 빙산이 무너졌다거나 사상 최악의 산불이 났다거나 하면 기사가 되지만 중요한 과학적 연구 결과는 거의 뉴스에 나오지 않거나 별다른 관심을 끌지 못합니다. IPCC 보고서 같은 게 발표됐거나 어쩌다 정상회담의 의제로 오를 때가 그나마 이벤트가 되죠.”

뉴요커 기자 엘리자베스 콜버트(Elizabeth Kolbert)는 ‘콜롬비아 저널리즘 리뷰’와 인터뷰에서 “세상이 점점 뜨거워지고 있다는 기사를 반복해서 쓰기는 정말 어렵다”면서 “날마다 쓸 수는 있지만 더 이상 새로운 뉴스가 아니라고 생각하게 되고 독자들은 우울하고 답이 없는 뉴스로 받아들이는 경향이 있다”고 털어놓았다. 기자들 스스로도 “여전히 문제가 많다는 건 알지만 무엇을 해야 할지 이야기하지 못하는 답답함이 있다”는 이야기다.

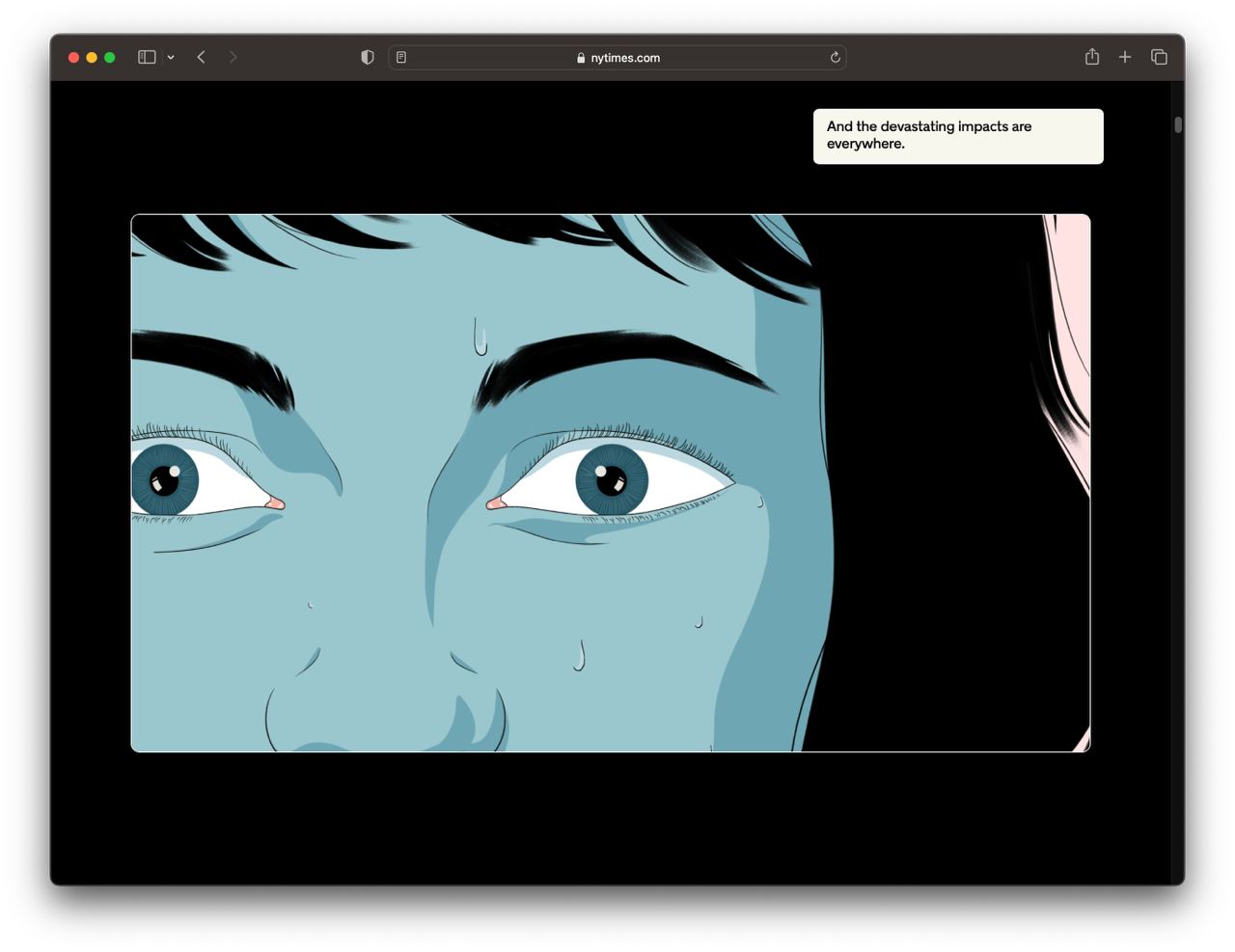

‘콜롬비아 저널리즘 리뷰’는 “기후 저널리즘이 ‘진짜다(It’s Real)’ 시대에서 ‘나쁘다(It’s Bad)’ 시대를 지나 솔루션의 시대(the solutions era)에 들어섰다”고 분석했다. ‘나쁘다’ 시대는 오랜 ‘진짜다’ 시대의 투쟁의 결과였다. 한 때 기후 위기가 거짓이 아니라고 설명하는 데 많은 노력을 기울여야 했던 때가 있었지만 이제는 기후 위기를 전면 부정하는 사람은 많지 않다.

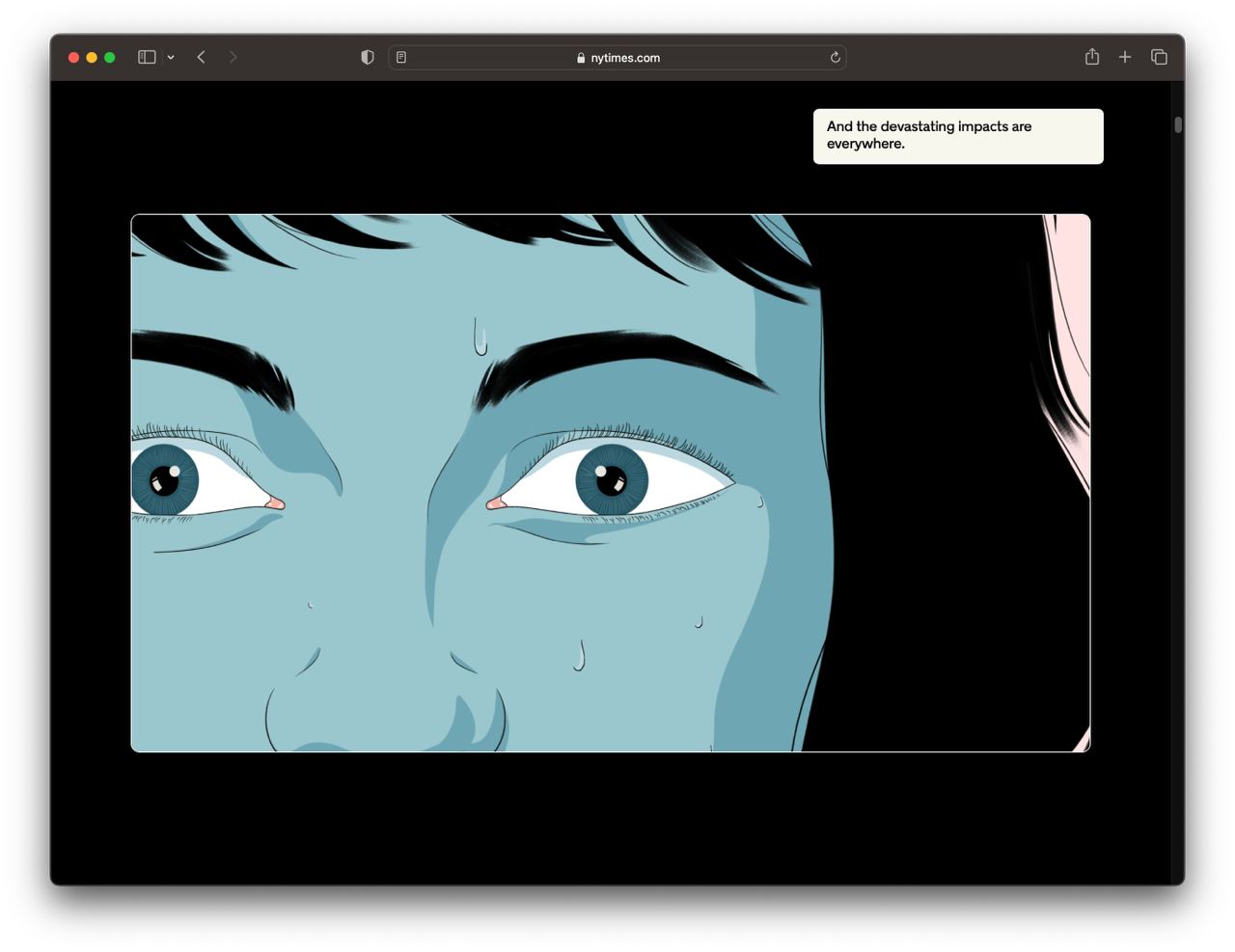

얼마나 나쁜 상황인지 모두가 알고 있기 때문에 이제는 단순히 나쁘다는 이야기를 반복하는 것만으로는 근본적인 변화를 끌어내기에 부족하다는 현실적인 진단이다. 빙하가 녹아내리고 산불이 꺼지지 않고 사상 최악의 폭염에 생물 다양성 붕괴와 식량 위기 등 재앙이 계속되고 있고 앞으로 훨씬 더 큰 재앙이 닥칠 거라는 언론 보도가 쏟아지고 있지만 이렇게 사람들을 겁주는 것만으로는 여전히 충분하지 않다는 이야기다.

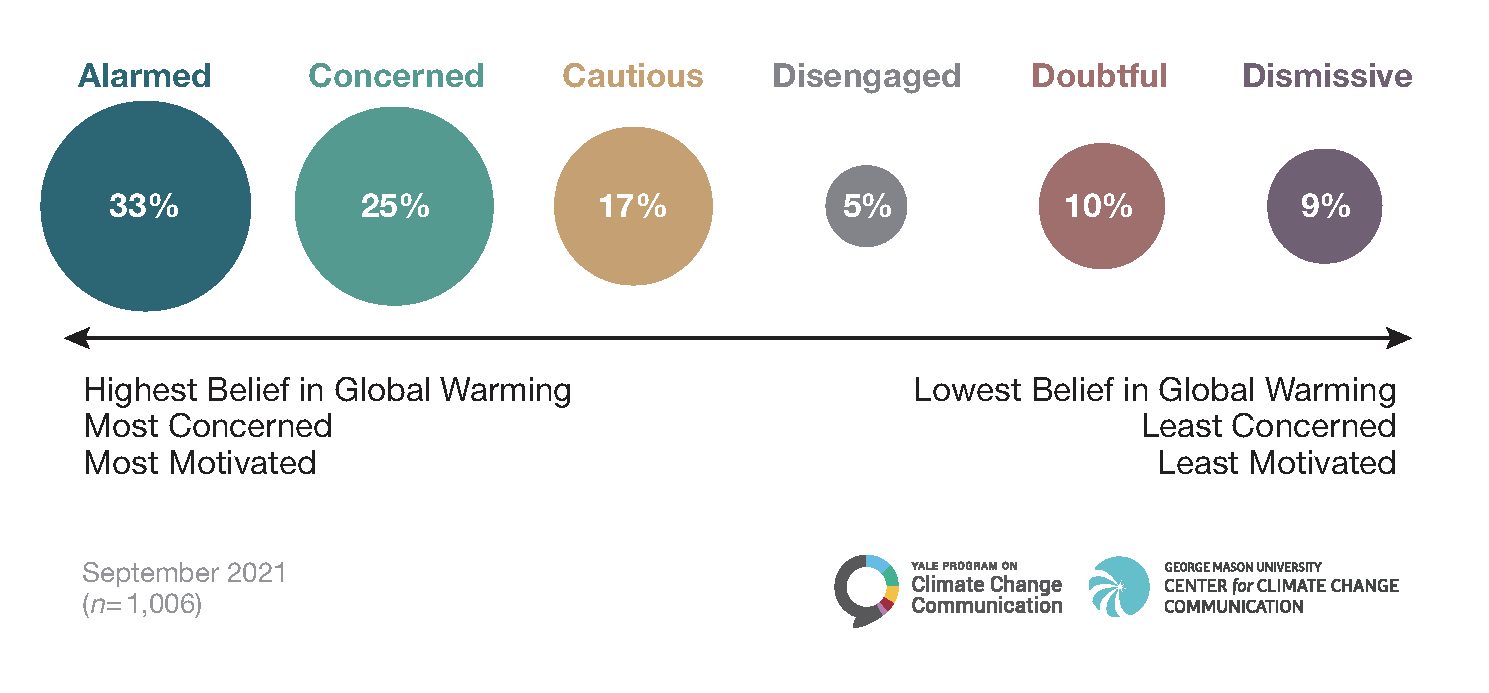

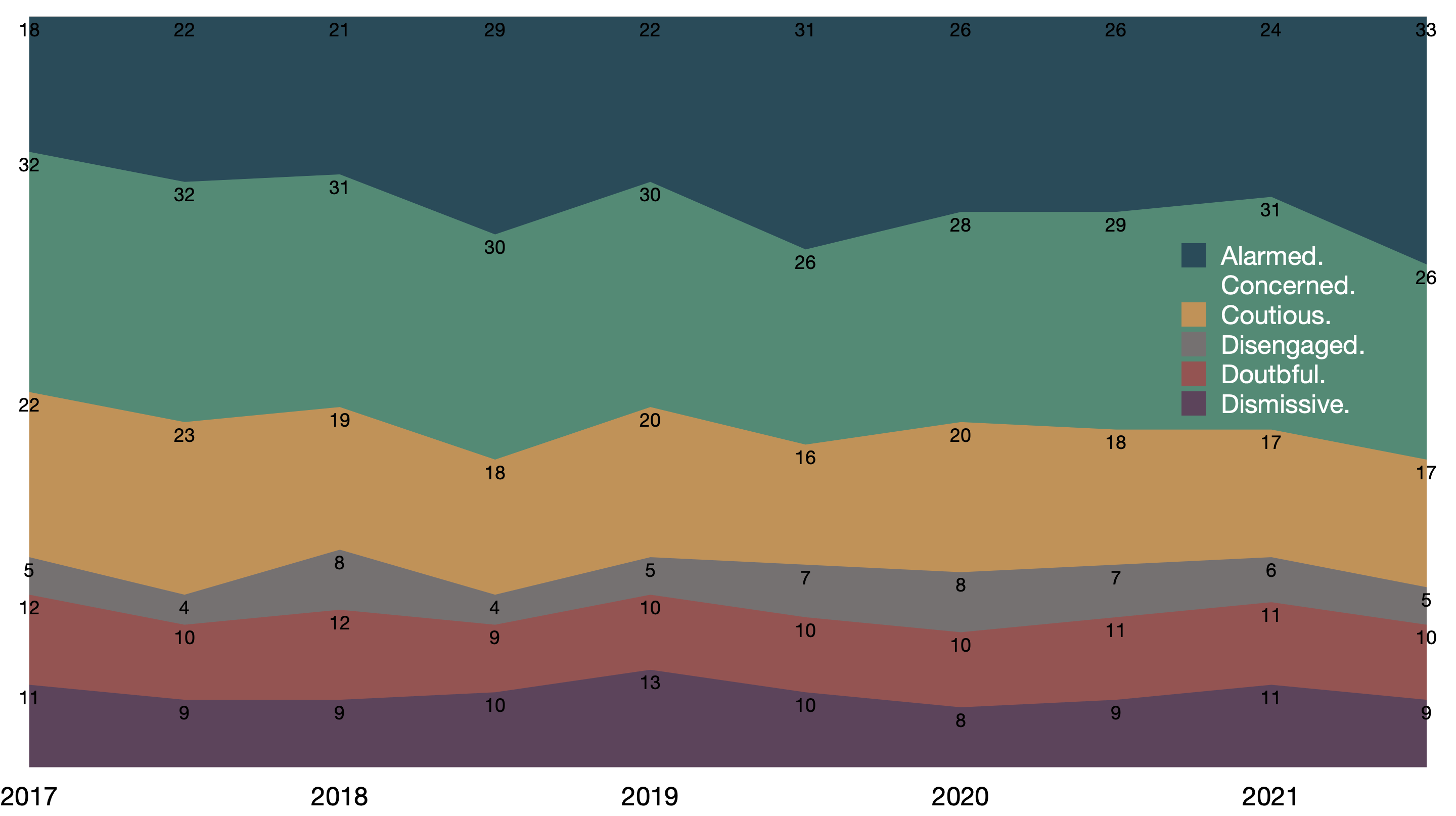

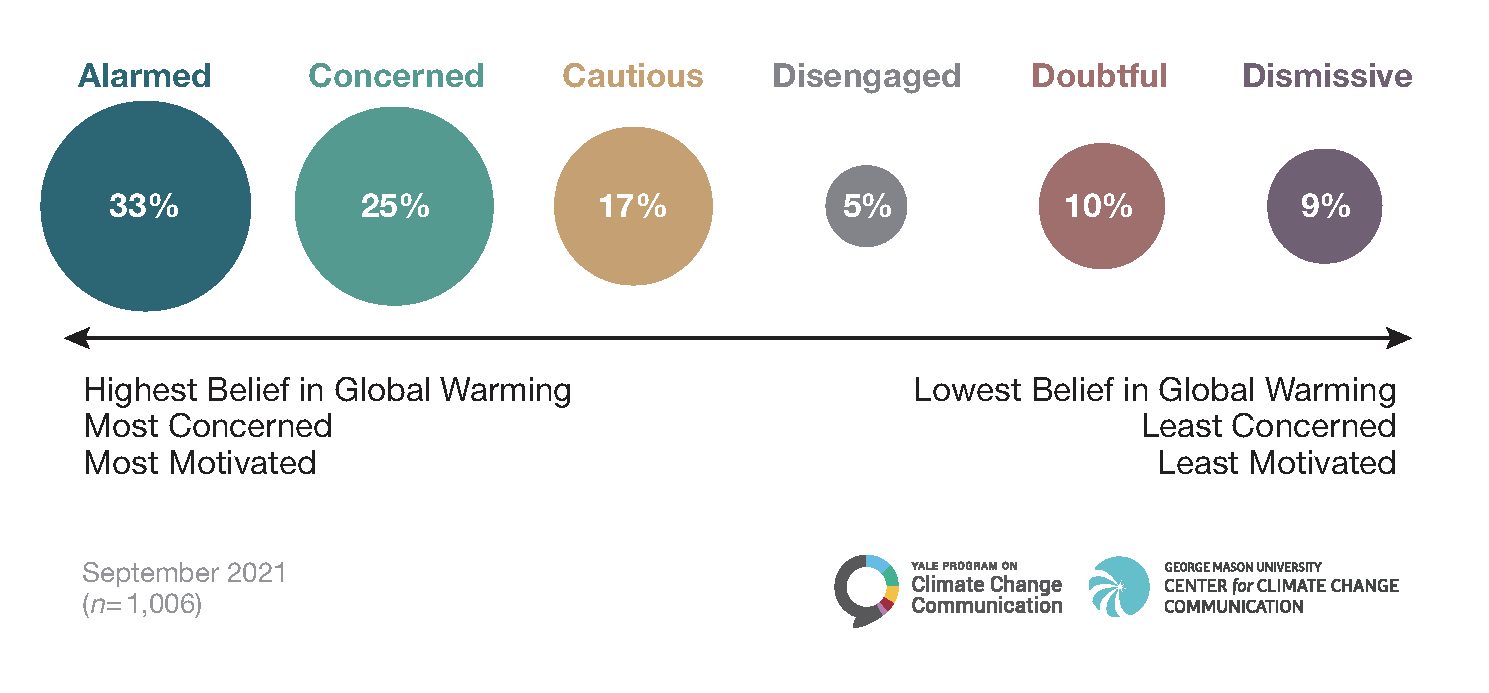

예일대학교 환경대학원 앤서니 라이세로위츠(Anthony Leiserowitz) 등이 미국 국민들의 지구 온난화에 대한 인식을 조사해 6가지 유형으로 분류한 바 있다.

– ‘The Alarmed(깨우친 사람들)’는 지구 온난화가 진행 중이라고 확신하고 인간이 초래한 심각한 위협이라는 사실과 대책을 마련해야 한다는 주장을 강력하게 지지한다. 하지만 그들 대부분은 문제를 해결하기 위해 무엇을 할 수 있는지 알지 못한다.

– ‘The Concerned(우려하는 사람들)’는 지구 온난화가 심각한 위협이라고 생각하고 기후 정책을 지지하지만 당장 영향을 미치는 급박한 문제라고 생각하지 않는다. 기후 변화 이슈가 상대적으로 우선 순위에서 밀려 있다.

– ‘The Cautious(신중한 사람들)’는 아직 결정을 내리지 못한 사람들이다. 지구 온난화가 일어나고 있나요? 사람이 원인인가요? 심각한 건가요? 등의 질문을 한다.

– ‘The Disengaged(동떨어진 사람들)’는 지구 온난화에 관심이 없거나 거의 모른다. 언론 보도도 찾아보지 않는다.

– ‘The Doubtful(의심하는 사람들)’은 지구 온난화를 믿지 않는다. 자연 순환이라고 생각하거나 심각한 위협으로 받아들이지 않는다.

– ‘The Dismissive(무시하는 사람들)’는 아예 지구 온난화를 사기극이라고 생각한다. 아무런 위협이 되지 않는다고 믿거나 음모론을 지지하는 사람들이다.

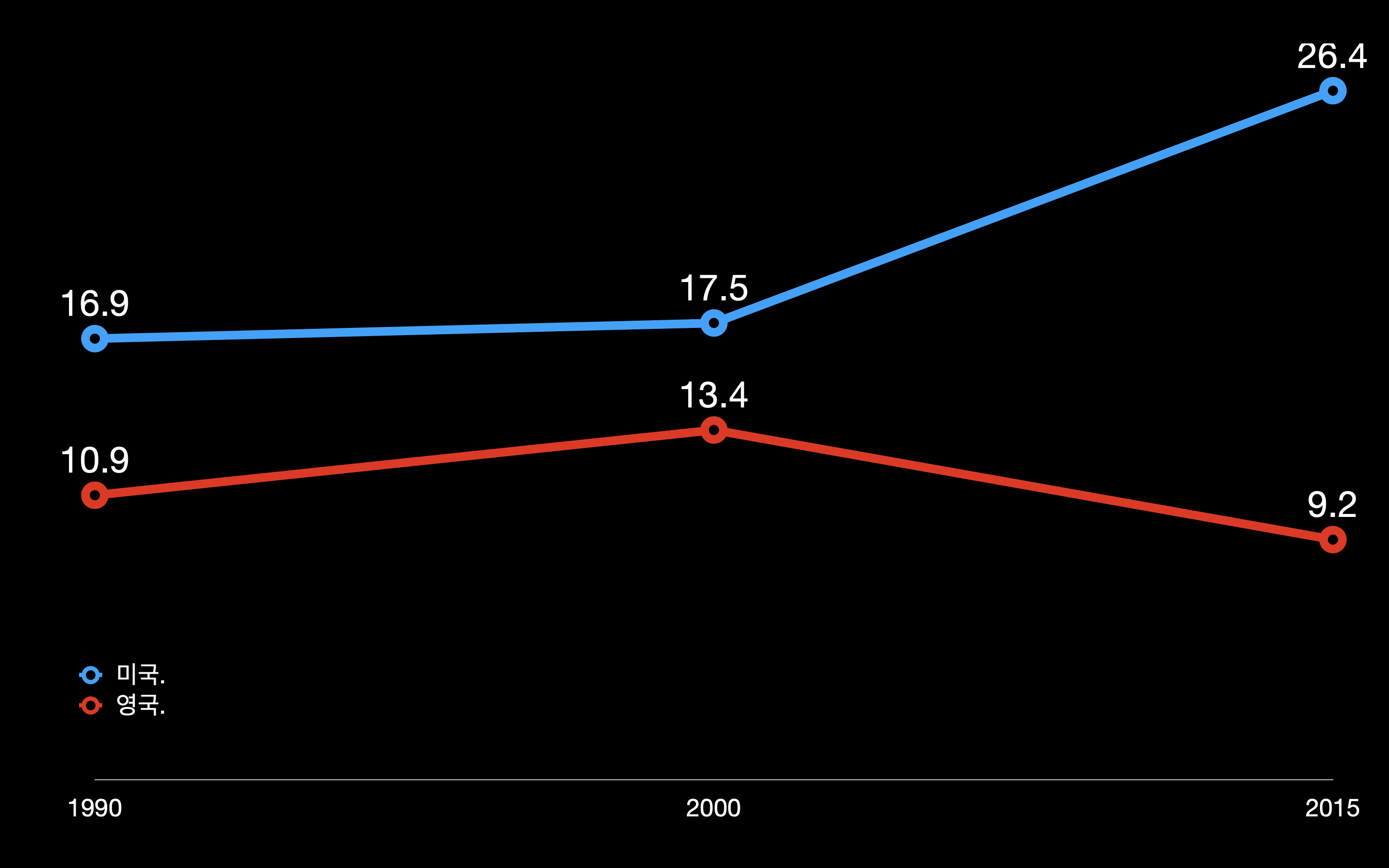

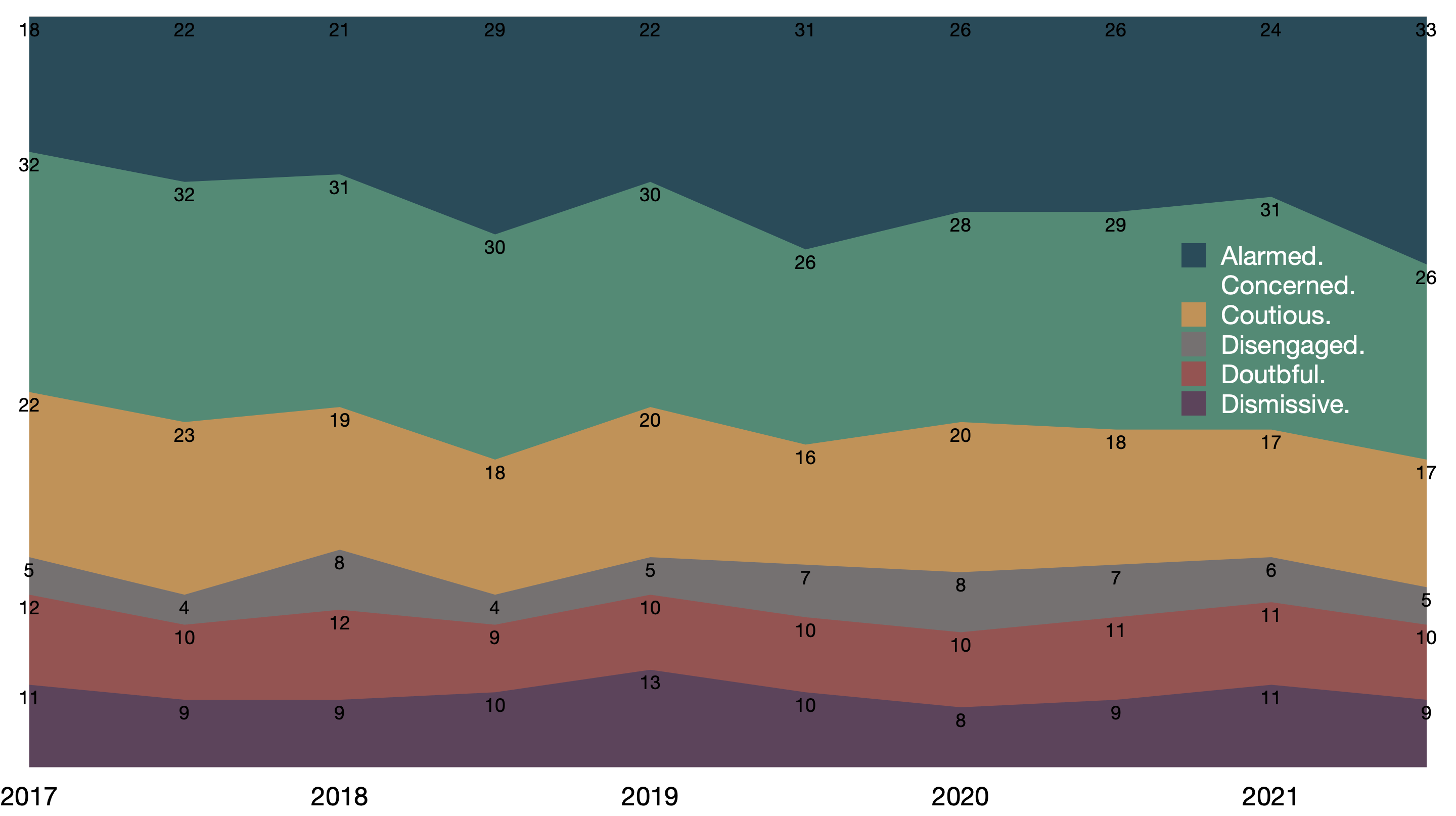

중요한 것은 변화의 추이다. 2017년부터 2021년까지 반복해서 같은 질문으로 설문 조사를 하면서 추적한 결과 ‘The Alarmed’는 18%에서 33%로 늘었고 ‘The Dismissive’는 11%에서 9%로 줄었다. 미국의 경우지만 지구 온난화를 걱정하고 문제 해결을 지지하는 사람들이 늘어나고 있다는 건 분명히 긍정적인 신호라고 할 수 있다. 호주를 비롯해 다른 나라에서도 비슷한 양상을 확인했다는 연구 결과도 있었다.

만약 독자들 가운데 ‘The Alarmed’의 비율이 높다면 좀 더 깊이 있는 논의를 시작해도 된다. ‘The Concerned’나 ‘The Cautious’에 해당하는 독자들이라면 여전히 기후 변화가 얼마나 심각한 이슈인지 계속 강조할 필요가 있다.

엑서터대학교 지리학과 교수 샤프란 오닐(Saffron O’Neill) 등이 네이처(Nature) ‘기후 변화(Climate Change)’에 기고한 논문에 따르면 2015년 주요 언론이 IPCC(기후 변화에 관한 정부간 협의체) 5차 보고서를 인용 보도한 기사를 분석한 결과, 해수면 상승 등의 문제 중심으로 다룬 첫 번째 보고서는 65개의 기사에서 인용됐는데 감축 목표와 실행 계획을 다룬 두 번째 보고서를 인용한 기사는 51건에 그쳤고 기후 변화에 대한 대책을 다룬 세 번째 보고서는 27건에 그쳤다. 이 연구 결과에 따르면 주요 언론 보도에서 합의 보다는 논쟁을 강조하는 경향이 두드러졌다. 영국보다 미국 언론이 IPCC 보고서를 비중 있게 다루지 않았다는 사실도 드러났다.

비영리 조직 ‘기후 센터(Climate Central)’는 이 논문을 소개하면서 “기자들이 문제를 강조하는 게 문제의 해결 과정을 따라가는 것보다 뉴스 가치가 높다고 판단하기 때문”이라고 설명했다. 샤프란 오닐은 ‘기후 센터’와 인터뷰에서 이 같은 변화를 “언론의 ‘기후 기사 피로감(climate story fatigue)’이 반영된 결과”라고 해석하고 “기자들이 (실제로는 다른 내용이지만) 같은 보고서를 계속 인용 보도하는 데 지쳤을 수도 있다”고 분석했다.

콜로라도대학교 환경과학협력연구소 교수 맥스웰 보이코프(Maxwell Boykoff)는 “우리는 일상적으로 ‘나쁜 뉴스’에 두들겨 맞는다(barraged)”면서 “기자들에게 긍정적인 부분을 강조하라는 건 아니지만 대중과 의사소통에서 중요한 기회를 놓치고 있는 게 아닌가 하는 질문이 필요하다”고 지적했다.

앤서니 라이세로위츠는 “기후 변화를 가장 우려하는 사람들도 그들이 무엇을 할 수 있는지 알지 못한다는 사실을 확인했다”면서 “이런 ‘희망의 간극(hope gap)’이 심각한 문제라고 생각한다”고 덧붙였다. “우리가 할 수 있는 일이 없는데 파멸이 임박했다고 하면 할 수 있는 일이 없다고 생각하거나 절망에 빠질 수밖에 없기 때문”이라는 설명이다.

기후 위기를 다루는 비영리 단체인 클라이밋액세스(Climate Access)는 “기후 변화의 위험을 강조하는 보도는 대중의 관심을 불러 일으키고 위기감을 조성하지만 체념과 절망으로 이어지고 정작 행동으로 이어지지 않을 수 있다”고 지적했다.

방송 기자 출신의 알래스카대학교 교수 엘리자베스 아놀드는 “많은 기자들이 기후 난민을 취재하러 알래스카에 와서 멋진 장면을 찍고 돌아가지만 그들 대부분은 문제를 해결하는 방법에 관심이 없는 것처럼 보인다”고 지적했다. 단순히 알래스카 키발리나의 문제가 아니라 보스톤과 마이애미, 뉴올리언스, 미국의 다른 지역 뿐만 아니라 지구 공동체의 모든 구성원들이 함께 고민해야 할 문제지만 스펙터클을 소비할 뿐 실제로 사람들의 이야기를 듣고 함께 고민하지는 않는다는 지적이다.

“기후 변화에 대한 관심이 현상을 기록하려는 열망과 만나면서 북극 인근 주민들은 기획 취재의 단골 소재가 됐다. 기자나 과학자, 정치인들이 던지는 질문은 다음과 같다. 기후 피해자가 된 기분이 어떻습니까? 한밤중에 집을 잃을 수 있다는 사실을 아는 것은 어떤가요? 당신의 문화를 잃는 것이 두려우신가요? 폭풍우가 얼마나 심합니까? 당신이 그것을 막기 위해 할 수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 아는 것은 어떤 느낌입니까?”

한국에서도 한빛나라 등의 연구에 따르면 2010년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지 경향신문과 매일경제신문, 조선일보, 중앙일보, 한겨레 등 5개 신문에 실린 기후 변화 주제의 기사 1만9803건을 분석한 결과 2016년 4월 파리 협정이 체결되기 이전에는 기후 변화 대응을 위한 가시적인 노력에 대한 보도가 많았는데 파리 협정 체결 이후에는 미국의 기후 협약 탈퇴와 같은 국제 사회 이슈나 문재인 정부의 탈원전 정책을 둘러싼 쟁점 등 정책적이고 거시적 측면의 보도가 늘어났다.

이 연구에 따르면 지난 10년 동안 한국 언론은 기후 변화를 거대 담론을 형성하는 키워드를 중심으로 환경적, 국제적, 경제적 이슈로 보도했지만 실질적으로 기후변화 위험을 줄일 수 있는 일상에서의 대응 행동과 관련한 부분은 중요하게 다루지 않은 것으로 나타났다.

보수 성향 신문들은 상대적으로 자연 현상을 주제로 한 보도가 많았고 진보 성향 신문들은 상대적으로 기후 변화를 인류의 문제로 접근하면서 생태계 다양성 문제를 비중 있게 다룬 것으로 나타났다. 단편적으로 부정적 영향을 전달하거나 거대 담론 측면에서 기후 변화 이슈를 다룬 기사가 대부분이었다는 분석이다.

종말론적 프레임이 냉소와 체념 부른다.

한빛나라 등은 이 연구에서 “언론이 기후 변화로 인한 부정적 결과와 피해의 심각성을 보여주는 데 집중하면서 일상적으로 실천할 수 있는 대응 행동을 제시하는 데에는 소홀했다”고 지적했다. 연구진은 “기후변화 문제에서도 사람들은 언론이 논하지 않는 이슈 즉, 기후 변화에 대응해야 한다거나, 어떻게 대응할 수 있는지는 쉽게 간과한다”면서 “위험 커뮤니케이션 측면에서 언론은 기후 변화의 부정적 영향을 보여주는 것에서 더 나아가 대응 행동을 위한 다양한 사회적 논의가 가능하도록 기능해야 한다”고 지적했다.

함승경 등은 “사람들은 기후 변화의 현실을 구체적으로 제시하면서 기후 변화를 감소시키기 위한 사회적 대응을 강조하는 메시지에서 심리적 거리를 가깝게 느끼는 것으로 나타났다”고 밝힌 바 있다. 성향에 따른 차이도 확인됐다. “행동의 결과가 즉각적으로 나타나는 것을 중시하는 사람일수록 기후 변화를 추상적으로 제시하는 메시지에서 기후변화에 대한 심리적 거리가 먼 것으로 나타났다”는 연구 결과도 흥미롭다.

이를 테면 “인류와 동식물이 심각한 위기에 처해있다”는 메시지와 “쌀 수확량이 감소 추세를 보이고 감염병 유행 건수가 3배로 늘었다”는 메시지는 전혀 다른 반응을 끌어낸다. “개인이 할 수 있는 작은 실천이 중요할 때다”와 “사회 구성원 모두가 힘을 합쳐야 할 때다” 역시 대응 행동의 의도에 영향을 미친다.

실제로 이런 메시지를 교차해서 보여주면서 응답자들의 반응을 조사했더니 행동에 대한 즉각적 결과를 중시하는 사람들은 추상적으로 설명하거나 개인적 실천을 강조하는 메시지에 거리감을 느끼는 것으로 나타났다. 눈길을 끄는 대목은 “기후 변화에 대한 대응 행동을 감소시키는 변인들이 광범위하게 존재한다”는 분석이다. 심리적 거리를 가깝게 느끼게 만들려면 구체적으로 이야기하고 그 책임을 개인에게 떠넘기기 보다는 사회적 대응을 강조하는 게 효과적이라는 이야기다.

가디언의 칼럼니스트 루시아 그레이브스(Lucia Graves)는 “공포나 희망, 어느 어느 한 쪽에 치우쳐서는 안 된다”고 조언한다. 이를 테면 녹아내린 빙산 조각 위에 위태롭게 걸쳐 앉아 있는 굶주린 북극곰의 사진과 태양열 가로등 아래에서 자전거를 타고 있는 행복한 가족의 사진 같은 것의 차이다.

일부에서는 “이런 종말론적(Doom and Gloom)인 프레임이 문제를 해결할 수 없는 것으로 받아들이게 만든다”고 비판했고 “사람들을 겁주는 것이 그들이 관심을 갖도록 만드는 유일한 방법”이라는 반론도 있었다. 그러나 그레이브스는 최근 연구 결과를 인용해 “사람의 감정은 복잡하고 사람마다 다를 수 있기 때문에 이들을 거칠게 조정하려는 시도는 효과가 크지 않다”고 설명했다.

파멸 시나리오는 충분, 해법과 대응에 초점을 맞춰라.

기후 전문 기자 앤드류 레브킨(Andrew Revkin)은 유엔 뉴스(UN News)와 인터뷰에서 언론이 기후 활동을 지원하고 잘못된 정보에 맞설 수 있는 다섯 가지 방법을 소개한 바 있다.

첫째, 기후 변화 이슈를 지나치게 드라마틱하게 다뤄서는 안 된다. 일부러 긍정적인 전망을 유도할 필요는 없지만 필요 이상으로 침울하고 우울한 이야기는 사람들을 이슈에서 멀어지는 결과가 될 수 있다. 당장 클릭을 불러들일 수 있지만 장기적으로 신뢰를 잃게 되는 요인이기도 하다.

둘째, 기후 변화는 단순히 기후 이야기를 넘어서야 한다. 사상 최악의 산불이나 홍수에 대해 기사를 쓸 수 있지만 여기에 멈춰서는 안 된다는 이야기다. 기후 변화에 대한 이야기를 하더라도 헤드라인에 기후라는 단어를 넣지 않는 게 좋다는 조언도 있다.

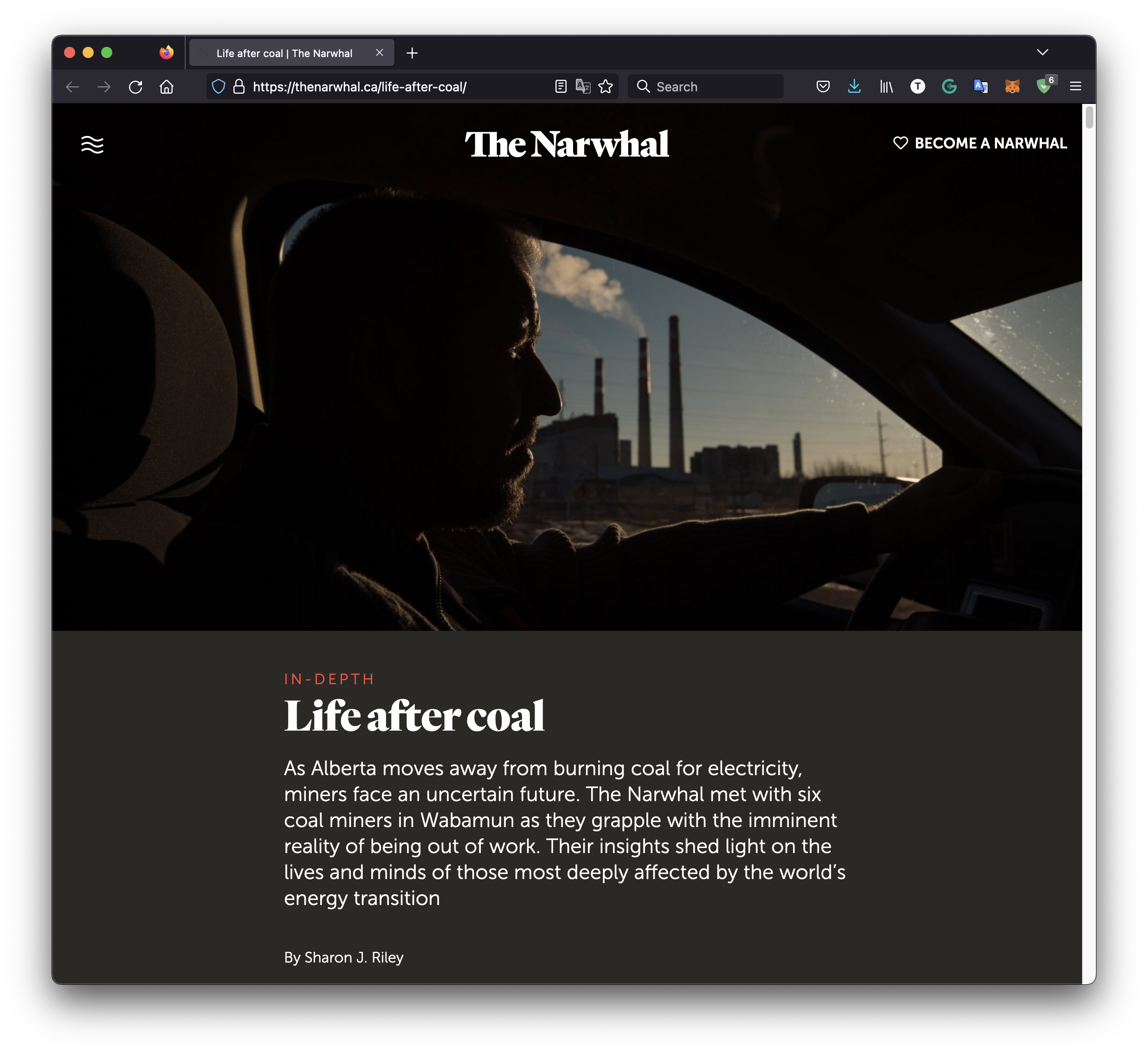

셋째, 지역 상황과 연계하고 사람들의 이야기로 다루는 게 좋다. 기상 이변이 단순히 자연 재해가 아니라 기후 변화와 어떻게 연결되는지 설명해야 한다. 물론 모든 이상 기후가 기후 변화로 촉발됐다고 보기는 어렵지만 불가항력의 재난으로 접근하기 보다는 지역 사회의 대응에 초점을 맞추는 게 좋다.

넷째, 허위 정보에 맞서려면 신뢰와 관여를 구축해야 한다. 레브킨은 “속기사 같은 기자보다는 눈사태 이후 산악 가이드 같은 기자가 살아남을 것”이라면서 “상충되는 주장이 난무하는 가운데 믿을만한 언론이라는 신뢰를 확보하는 것은 매우 중요하다”고 강조했다.

다섯째, 과학을 근거로 긍정의 메시지를 만들어야 한다. 레브킨은 “30년 동안 환경 전문 기자로 일하면서 ‘멈춰야 한다’는 이야기를 계속해왔는데 이제는 멈춘 이후에 무엇을 해야 할 것인지 이야기해야 할 때가 됐다”면서 “프레임이 ‘멈춰야 한다’에서 ‘시작해야 한다’로 바뀌어가고 있다”고 말했다.

악시오스 환경 전문 기자 에이미 하더(Amy Harder)는 기후 변화가 해결하기 어려운 이유를 다음과 같이 설명했다.

개별 국가 차원에서는 온실 가스를 크게 줄이지 않는 것이 합리적이고 고립된 개별 국가에 더 나은 것이 지구 전체에 나쁜 결과를 초래한다. 반대로 개별 국가에 더 나쁜 것이 시간이 지남에 따라 지구에 더 좋을 것이다. 미국 공화당은 중국과 인도가 배출량을 줄이지 않고 있기 때문에 미국이 배출량을 줄여서는 안 된다고 주장하는 데 이런 논리가 집단적인 사고로 나타나고 문제를 해결하는 노력을 막는다는 이야기다. 더 큰 문제는 당장 온실 가스 배출을 줄이더라도 최소 수십 년 동안 지구 온난화의 속도를 늦추기 어려울 거라는 데 있다. 최소 2년 주기로 돌아오는 선거에서 장기적인 전망을 모색하기 어려운 이유다.

비용은 지금, 효과는 10년 뒤?

다른 정책과 달리 기후 변화는 누적된다. 문제를 해결하기 위해 더 오래 기다릴수록 문제는 더 커지고 해결하기 어려워지며 해법을 더욱 어렵게 만드는 피드백 루프를 촉발한다. 정부 입장에서 즉각적인 효과를 만드는 다른 공공 정책이 얼마든지 있다. 의료법을 개정하면 당장 시행한 날부터 바로 효과가 발생한다. 트럼프의 이민 정책도 즉각 영향을 미쳤다. 하지만 기후 변화는 당장 비용이 들지만 효과는 당장 나타나지 않는다.

결국 지금 지불할 것이냐, 나중에 지불할 것이냐, 시간 단절을 어떻게 극복할 것인가가 기후 변화 대응의 핵심 아이디어가 돼야 한다는 이야기다.

익사이팅에프엑스 대표 강정수는 지난 8월25일 미디어오늘 주최 저널리즘의 미래 컨퍼런스에서 기후 저널리즘의 실천 목표를 두 가지로 정리했다. 첫째는 뉴스룸 내부의 기본 지식(basic knowledge)을 늘리는 것이고 둘째는 독자들의 기본 지식을 늘리는 것이다. 이를 테면 스포츠부에 있는 기자들도 필리버스터 등의 기본적인 정치 용어들을 정확하게 이해하고 있고 정치부에 있는 기자들도 오프사이드나 삼진아웃 같은 상식적인 스포츠의 룰을 이해하고 있다. 그러나 기자들 가운데 상당수가 메탄과 이산화탄소의 차이를 정확하게 모르고 1.5℃ 감축의 의미를 이해하지 못한다. 뉴스룸 구성원들의 기본 지식이 부족하다면 아무리 훌륭한 기후 전문 기자가 있더라도 소용이 없다는 게 강정수의 주장이다. 아무리 뛰어난 정보기술 전문 기자가 있어도 뉴스룸에 디지털 마인드가 없다면 디지털 전환이 더딘 것처럼 기후 저널리즘도 마찬가지라는 이야기다. 게다가 기후 변화는 언론사 차원의 디지털 전환 보다 훨씬 더 급박한 지구적인 이슈다.

독자들 역시 최소한의 기본 지식을 갖춰야 한다. 독자들이 성장해야 기자들도 같은 이야기를 반복하지 않고 좀 더 진전된 논의를 제안할 수 있다. 파이낸셜타임스는 음식 사진을 고르면 이산화탄소 배출량을 계산해주는 게이미피케이션(gamification) 서비스를 내놓기도 했다. 워싱턴포스트의 기후 변화 퀴즈는 단순히 재미 요소 뿐만 아니라 독자들의 인식도 조사 성격도 있다. 우리 독자들이 어느 정도 수준이니 낮은 단계의 설명은 건너 뛰어도 된다는 등의 편집 전략의 변화도 가능하게 된다.

“뉴스룸의 자원을 기후 변화 이슈에 집중 투자하기 위해서는 전체적인 저널리즘의 프레임워크가 바뀌어야 한다”는 게 강정수의 주장이다. “기후 변화 이슈가 디지털 혁신 못지 않게 중요한 시스템 혁신이라는 사실을 인정하고 뉴스룸의 진화와 함께 독자들의 기본 지식을 키우는 근본적인 변화를 모색해야할 때”라는 제안이다.

KPF 저널리즘 컨퍼런스에서 프랑스의 기후 전문 기자 앤 소피 노벨(Anne-Sophie Novel)도 “언론에서 기후 문제를 단순히 하나의 섹션으로 다룰 게 아니라 정치 경제 문화 스포츠를 다루는 모든 언론인이 전문성을 갖춰야 한다”고 강조했다.

노벨이 주도해서 만든 ‘환경 및 기후 위기에 대응하기 위한 저널리즘 헌장’ 1항도 횡단적인 방식을 강조하고 있다. 다음은 미디어오늘에 실린 헌장 전문이다. 한국언론진흥재단 연구원 진민정이 번역했다.

1. 횡단적인 방식으로 기후, 생명체 및 사회 정의를 다룬다. : 이 주제들은 서로 촘촘하게 연결되어 있다. 환경 및 기후위기를 더 이상 환경의 틀에 가두어서는 안 된다. 언론의 모든 주제를 기후 위기의 프리즘으로 바라봐야 한다.

2. 교육적인 작업을 수행한다. : 생태학적 문제와 관련된 과학적 데이터는 대체로 복잡하다. 이를 독자가 이해할 수 있도록 규모와 시간, 순서를 설명하고, 원인과 결과를 식별하고, 비교 요소를 제공하는 것이 필요하다.

3. 사용된 어휘와 이미지를 확인한다. : 기후 위기의 시급성을 전달하기 위해서는 사실을 정확하게 설명하고 올바른 단어를 선택하는 것이 중요하다. 상황의 심각성을 왜곡하거나 최소화하는 엉터리 이미지와 손쉬운 표현은 피한다.

4. 문제를 다루는 범위를 확장한다. : 기후 위기의 주된 요인은 시스템 차원에서 발생하고 정치적 대응을 필요로 한다. 그러므로 개인 차원의 대응에 대해서만 언급하면 안 된다.

5. 현재 기후 및 생태 위기의 원인을 조사해야 한다. : 생태 위기에 있어 성장 모델과 그 행위자들(경제, 금융, 정치 행위자들)의 결정적인 역할에 문제를 제기해야 한다. 단기적인 고려는 인류와 자연의 이익에 반할 수 있음을 명심한다.

6. 투명성을 보장한다. : 언론에 대한 불신과 사실을 상대화하는 허위 정보의 확산이 심각하다. 언론은 이에 대응하기 위해 인용된 정보와 전문가를 주의 깊게 식별하고, 출처를 명확히 밝히고, 잠재적인 이해 상충을 밝혀야 한다.

7. 대중이 기후변화를 의심하도록 유도하는 전략들을 밝혀야 한다. : 몇몇 경제적 혹은 정치적 이해 관계자는 기후위기 관련 주제에 대한 이해를 오도하고, 진행 중인 위기에 맞서는 데 필요한 조치를 지연시키기 위한 주장을 적극적으로 만들고 있다.

8. 위기에 대한 대응과 관련된 정보를 제공한다. : 적용 규모와 상관없이 기후 및 생태 문제에 대처하는 방안을 엄밀하게 조사한다. 또한 이미 제시된 해법에 대해서도 질문한다.

9. 지속적으로 관련 분야의 교육을 받는다. : 진행 중인 기후 위기와 그것이 우리 사회에 의미하는 바에 대한 글로벌 비전을 가지려면 저널리스트가 경력 전반에 걸쳐 관련 분야에 대한 교육을 받을 수 있어야 한다. 이 권리는 뉴스 보도의 품질에 필수적이다.

10. 가장 많은 공해를 유발하는 활동으로부터의 자금 지원에 반대한다. : 환경 및 기후 위기 보도의 일관성을 보장하기 위해 언론인은 유해하다고 간주되는 활동과 관련된 자금 지원, 광고 및 미디어 파트너십과 관련하여 반대 의사를 표명할 권리가 있다.

11. 뉴스룸의 독립성을 강화한다. : 어떤 압력도 받지 않는 정보를 보장하기 위해 미디어 소유주로부터 편집 자율권을 보장받는 것이 중요하다.

12. 저탄소 저널리즘을 실천한다. : 필요한 현장 조사를 중단하지 않으면서 저널리즘 활동의 생태 발자국을 줄이기 위해 행동한다. 뉴스룸이 사안과 관련된 지역의 언론인을 활용하도록 권장한다.

13. 협력을 육성한다. : 언론이 연대적인 미디어 생태계를 구축하고, 지구에서의 좋은 삶의 조건을 보존하기 위한 저널리즘 관행을 공동으로 보호한다.

지금 우리의 문제로 이야기하자.

다음은 한국언론진흥재단이 펴낸 보고서 ‘국내 기후 변화 보도의 현황과 개선 방안’에 실린 아홉 가지 제안을 요약한 것이다.

첫째, 지금 우리의 문제로 보도하라. 현장성을 중요하게 생각하는 언론의 전통적인 문법에 맞지 않을 수 있지만 시민의 기후 감수성을 높여가야 한다는 이야기다. 진민정 등은 “기후 위기를 지금 우리의 문제로 인식하게 하려면 무엇보다도 심리적 거리를 줄여야 한다”고 조언했다.

한국외국어대학교 교수 김민정은 “심리적 거리는 시간적 거리와 공간적 거리, 사회적 거리, 발생 확률 등으로 구성된다”면서 “기후변화로 인한 피해가 ‘지금’, ‘여기’서, ‘나와 내 가족, 내 친구’에게 ‘일어날 가능성이 높다’는 것을 보여주는 기사를 써야 효과적”이라고 강조했다. “빙하가 녹아서 북극곰의 터전이 없어진다는 이야기보다는 폭염으로 가을 모기가 기승을 부려 어젯밤 한숨도 못 잤다는 이야기기가 더 와닿는다”는 조언이다.

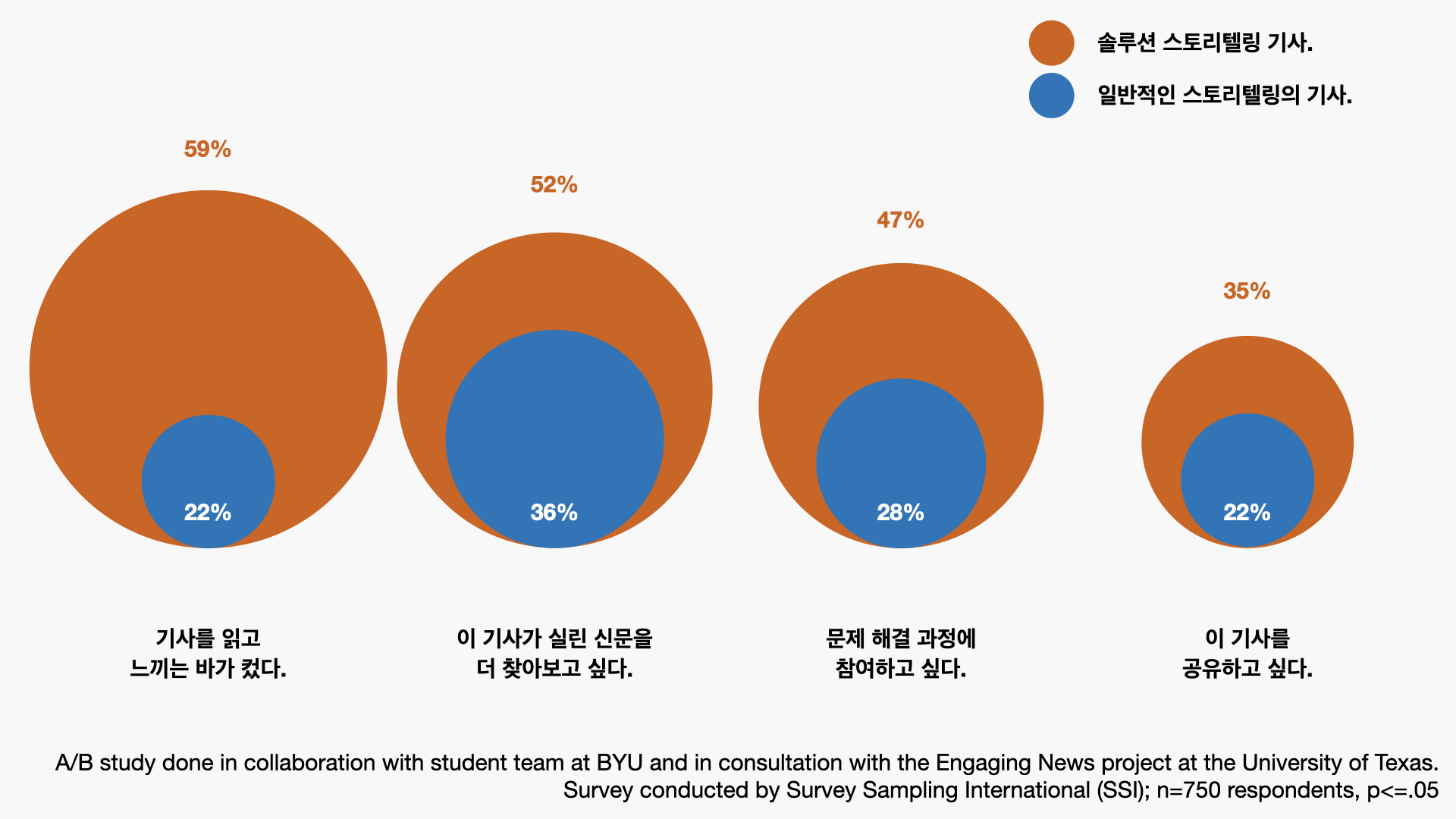

둘째, 솔루션 저널리즘으로 접근하라. “뉴스가 늘 경고하고 비판하는데 머물 필요는 없다”, “‘부드러운 간섭(넛지효과, Nudge Effect)’을 통해 독자가 희망을 갖고 위기 극복에 동참토록 하는 것도 가치 있는 일”이라는 제안이다. “바람직한 기후보도는 개인과 공동체가 실행할 수 있는 해법을 제시하고 실천하도록 함으로써, 시민들이 조금씩 앞으로 나아간다는 효능감을 느끼게 한다”는 조언도 시사하는 바가 크다.

셋째, 스토리텔링에 절반의 노력을 써라. 복잡하고 어려운 내용을 재미있고 ‘힙’하게 전달해야 한다. “전기요금을 낸다‘보다 ’전기회사에 현금으로 지불한다‘라는 표현을 접했을 때 이 일이 더 가까운 시점에 일어난다고 인식한다는 분석도 흥미롭다.

넷째, 올바른 관점이 좋은 보도를 이끈다. 기후변화는 과학적 사실이나 확률적 통계를 넘어 가치관과 세계관의 문제고 결국 언론사가 주관을 잡고 보도의 중심을 잡아야 한다는 이야기다. 기술이 기후위기를 해결해 줄 것이란 낙관론이나 기후위기가 우리 모두의 책임이라는 보도는 본질에서 벗어날 수 있다.

다섯째, 전담 조직을 두고 전문성을 키워라. 여섯째, 기후 보도를 환경에 틀에 가두지 말라. “기후위기는 환경오염에 그치지 않고 인간 실존을 흔드는 문제가 됐다”는 사실을 뉴스룸 전체가 각성해야 한다.

일곱째, 지나치게 정치적 공방으로 다루지 말라. “의견은 자유지만 팩트는 신성하다”는 저널리즘 원칙은 기후변화 보도에서도 예외가 아니다. “언론이 가치와 선호를 갖는 것은 불가피하나 이에 꿰맞춰 사실을 취사선택, 왜곡, 호도하는 것은 합리적 토론의 기초를 허무는 것”이라는 지적이다. 전문성 부족이 문제라면 팩트체크와 교차 확인으로 보완해야 한다. 전문가들의 발언을 검증하고 반박해야 한다.

여덟째, 적극적으로 협업하라.

아홉째, 언론도 기업, 스스로 해결의 일부가 되라. 언론사가 앞장 서서 기사 작성과정의 탄소발자국을 측정하고 공개하라는 조언이다.

진민정 등은 “과도하게 기후 위기를 ‘재난과 죽음’이란 서사로 표현하거나 보통 사람에게 좋아하는 것을 일거에 억제할 것을 강조하는 ‘환경 청교도식’의 프레이밍은 대중의 방어 기제를 자극해 기후변화 메시지를 의식적으로 차단하는 역효과를 발생시키기도 한다”고 지적했다. “과학자 등 전문가들은 전문적이고 객관적인 정보를 제공하는 것이 효과적인 커뮤니케이션 방법이라고 믿는 경향이 있지만 받아들이는 사람의 상황 을 고려하지 않은 채 주어지는 수치와 통계는 별다른 효과를 발휘하지 않을 때가 많다”는 지적이다.

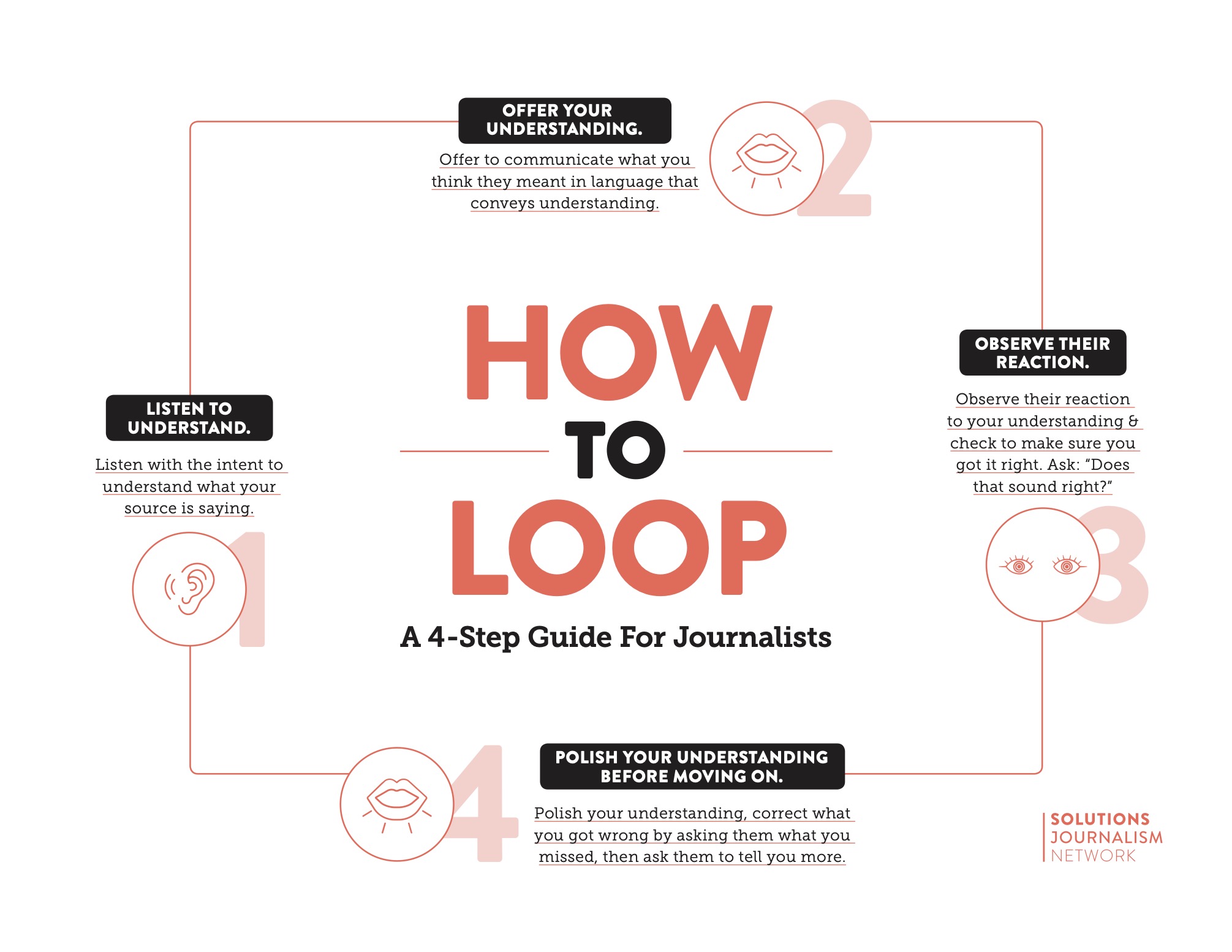

‘솔루션 저널리즘 네트워크’는 솔루션 저널리즘으로 기후 변화 이슈를 다룰 때의 주의사항을 다음과 같이 정리했다.

첫째, 사람들을 희생자나 영웅으로 보이게 만들어서는 안 된다. 독자들이 스스로 판단하게 하는 게 좋다.

둘째, 쾌도난마의 실버 불렛(silver bullet)은 없다. 해법을 부풀리거나 강조해서는 안 된다. 모든 문제를 해결할 수 있는 단 하나의 해법은 있을 수 없다.

셋째, 다른 변수들을 고려해야 한다. 산불은 가뭄과 기온 상승으로 발생하지만 인근의 주택 건설이나 개발 이슈와도 연결된다.

넷째, 완벽한 해법이 아니라도 효과가 있다면 들여다 볼 필요가 있다. 입증된 해법 보다 과정에 대한 이야기에 더 많은 인사이트가 담겨 있을 수도 있다.

다섯째, 기후 변화는 중요하지만 그 영향을 과장해서는 안 된다. 모든 기상 이변을 기후 변화와 연결지어서는 안 된다.

여섯째, 지역적 원인과 세계적 원인을 구별해야 한다. 정부가 가뭄과 홍수를 모니터링하고 계획하는 방법 또는 다양한 물 사용(수출 시장을 위한 작물 관개용)이 지역에 미치는 영향을 살펴야 한다.

일곱째, 특정 조직이나 단체가 아니라 그들의 접근 방식에 초점을 맞춰야 한다. 행동주의로 흐르는 걸 경계해야 한다.

여덟째, 잘못된 균형을 피해야 한다. 기후 변화에 반대하는 주장에 힘을 실어주는 것은 독자들에게 오해를 불러일으킬 수 있다. 과학적으로 입증된 사실을 논쟁의 영역으로 끌어들여서는 안 된다.

아홉째, 데이터를 제시하라.

열째, 지역의 사례로 시작해 구조와 시스템으로 끌어내라. 한곳에서 일어난 변화가 다른 곳으로 확장될 수 있는가.

결론.

조지메이슨대학교 커뮤니케이션센터는 기후 변화 담론의 핵심 키워드를 다섯 가지로 요약한다.

– It’s real. 기후 변화는 현실이다.

– It’s us. 기후 변화는 인간이 만든 것이다.

– Experts agree. 과학적으로 입증된 사실이고,

– It’s bad. 매우 안 좋은 상황으로 가고 있다.

– There’s hope. 하지만 여전히 희망은 있다.

커뮤니케이션 연구자 존 쿡(John Cook)에 따르면 기후 변화를 둘러싼 거짓말은 이 다섯 가지 키워드를 뒤집은 것이다.

– Global warming is not happening; 기후 변화는 거짓이고,

– Human-produced greenhouse gases are not causing global warming; 인간이 만든 온실 가스는 지구 온난화의 원인이 아니고,

– Climate impacts are not bad; 기후 위기는 심각하지 않고,

– Climate science or scientists are unreliable; 과학자들의 주장을 믿을 수 없다.

– Climate solutions won’t work. 해법은 작동하지 않는다.

한국은 상대적으로 기후 변화에 대한 과학적 인식 수준은 높은 편이라는 조사 결과도 있었다. 매우 안 좋은 상황이라는 인식도 충분히 공유돼 있다. 다만 무엇을 할 것인가 또는 무엇을 할 수 있는가에 대한 논의는 매우 부족한 상황이다. 전기요금 인상에 동의한다는 답변이 48.4%나 된다는 설문 조사 결과도 있었지만 정부와 기업이 책임 주체라는 답변도 다른 나라보다 상대적으로 높게 나타났다. 누군가가 해법을 찾고 있겠지만 나와 상관 없는 일이거나 자칫 일회용품을 줄이고 채식을 늘리라는 등 개인에게 책임을 떠넘기는 도덕 교과서 같은 해법에 그친다는 인식이 지배적이다. 실제로 할 수 있는 일이 없다고 생각하거나 그 효과가 지루하고 더디다고 보기 때문에 더욱 무력감에 빠지는 경우가 대부분이다.

솔루션 저널리즘은 문제 해결의 과정에 집중하는 저널리즘이다. 근거를 제시해야 하고 검증 가능해야 하고 복제 가능해야 한다. 한계를 드러내야 하고 객관적이어야 한다.

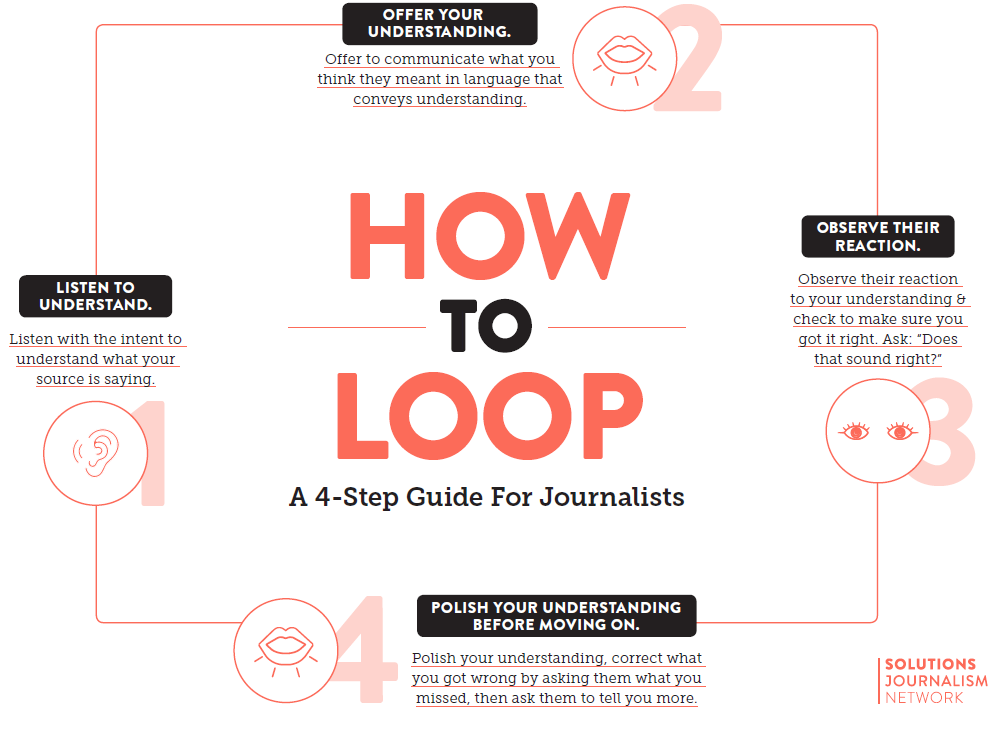

미디어오늘이 솔루션 저널리즘 현장의 언론인들을 인터뷰한 결과, 공통되는 조언은 문제 해결 과정을 추적하되, 해결에 대한 강박을 벗어야 한다는 것이었다. 해결을 지향하되, 섣불리 정답으로 건너 뛰려 하지 말고 문제의 본질을 파고 들고 구조를 드러내는 질문과 탐색, 검증의 과정에 우리의 역량을 더 쏟아부어야 한다는 조언이다.

해결에 대한 강박을 버리라는 건 솔루션 저널리즘의 목표가 정답을 선언하는 데 있지 않다고 보기 때문이다. 문제는 반복되고 서로 얽혀 있다. 해답을 알고 있지만 풀리지 않는 경우가 더 많고 결국 누가 비용을 지불하고 우선 순위를 어떻게 다시 설정할 것이냐로 귀결되는 경우도 많다.

문제를 잘 드러내는 것은 여전히 중요하다. 다만 우리가 그동안 문제를 드러내는 데 그치면서 문제가 작동하는 방식을 깊이 추적하지 않았거나 문제를 해결하기 위해 노력하는 현장의 이야기에 관심을 기울이지 않았던 건 아닌가 돌아볼 필요가 있다. 해법과 대안은 구체적이어야 하고 데이터로 입증돼야 한다. 한 번의 성공에 그치지 않고 구조 개혁을 끌어낼 수 있는 본질적인 해법을 제시해야 한다. 실패의 경험과 위험 요소까지 충분히 담고 있어야 한다.

거대 담론보다는 변화의 가능성과 디테일에 주목하라고 조언하는 것도 이런 이유에서다. 데이빗 본스타인은 해법의 작은 조각(small slices)에서 시작하라고 조언한다. 설령 ‘이런 게 무슨 해법이냐’는 비난을 듣더라도 변화에 의미를 부여하고 인사이트를 끌어내야 한다. 가슴 따뜻한 희망적인 이야기가 아니라 ‘하버드 비즈니스 리뷰’처럼 정교하고 분석적이어야 한다.

기후 변화는 긴 싸움이 될 것이다. 그 어느 이슈보다도 저널리즘의 힘과 사회적 연대가 필요한 사안이다. 개인 차원의 실천도 물론 중요하지만 정치적인 변화를 끌어내기 위한 시민 사회의 압력도 필요하다. 철저하게 과학과 근거로 접근해야 하고 한계와 전망을 명확하게 밝혀야 한다. 강력한 신뢰에 기반한 높은 수준의 저널리즘이 솔루션 저널리즘의 동력이다. 언론이 쾌도난마의 해법을 내놓을 수는 없지만 인류 공동의 절체절명의 문제에 맞서 문제 해결의 과정을 기록하고 관심과 참여를 끌어내는 것이 새로운 도전이고 저널리즘의 위기 해법이 될 것이라 믿는다.

기후 저널리즘과 솔루션 저널리즘의 만남이 자칫 재활용 분리 배출 같은 개인의 실천을 강조하거나 탄소 포집 등 기술 낙관주의로 이어질 가능성을 경계해야 한다. 개인적 실천도 물론 중요하지만 시스템의 전환과 지구적 해법을 모색해야 하고 결국 교육과 토론, 정치적인 압력으로 실질적인 변화를 추동해야할 수도 있다. 솔루션 저널리즘이 그 변화의 동력이 될 수 있을 것이라고 생각한다. 사실이 갖는 힘을 믿지만 사실과 사실을 연계하는 최선의 진실이 무엇인지에 대한 질문을 놓지 않아야 한다고 보기 때문이다.

참고 논문.

진민정, 국내 기후변화 보도의 현황과 개선 방안, 한국언론진흥재단, 2021년.

한빛나라, 기후변화 언론보도 빅데이터 분석 : 시기 및 언론사 정치적 성향에 따른 차이를 중심으로, Crisisonomy, 2021년.

함승경, 해석수준과 대응수준이 기후변화 대응행동 의도에 미치는 영향 : 심리적 거리의 매개효과와 미래 / 즉각적 결과 고려의 조절효과 중심, 한국언론학보, 2021년.